数字经济与管理学院 欧淑玲 陈良鋆 报道 深入边境乡村,感悟文化根脉。7月9日下午,数字经济与管理学院“青春聚力边疆行,携手共绘同心圆”卫国戍边服务团走进广西崇左市边境县大新县宝圩乡板价村,与非物质文化遗产“短衣壮”代表性传承人农廷兴共同开展实践研学活动。

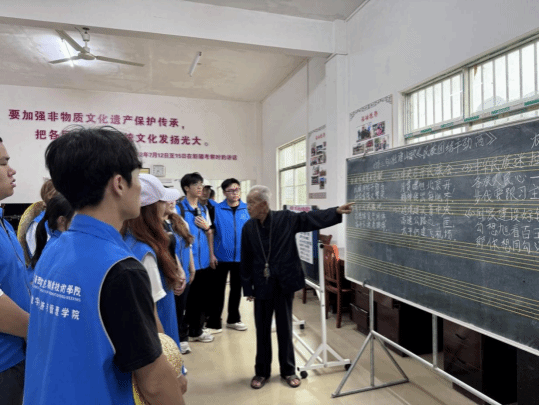

▲服务团认真聆听非物质文化遗产“短衣壮”代表性传承人农廷兴讲解短衣壮起源

沉浸式研学,在文化讲述中思考文明脉络

服务团成员们围坐聆听农廷兴的讲述,从靛蓝蜡染的天然染色工艺,到盘扣纹样中“同心结”蕴含的团结寓意;从记录稻作节律的古老山歌,到服饰剪裁与边疆劳作的适配智慧……短衣壮文化所承载的中华民族生存智慧、生态理念和伦理价值,成为一堂生动的中华优秀传统文化实践课。服务团成员们详细记录工艺细节,追问文化源流,笔记本上密布的是对中华文明连续性的实证观察,聆听中更进一步深化对“文化根脉如何滋养民族精神”的思考。

▲服务团认真聆听壮族文化解析

互动式传承,村史馆里感悟鲜活文化场景

“这短衣的窄袖设计便于耕作,山歌的问答形式源自插秧时的互助场景。”村史馆里,陈列的农具、服饰和老照片成为鲜活教材。农廷兴的解说,让服务团成员更深入理解非物质文化遗产“见人见物见生活”的保护理念。当指尖抚过蜡染布料的凹凸纹路,目光掠过老照片里各族群众共耕共作的场景,文化认同在具身体验中悄然生长,铸牢中华民族共同体意识在实践中变得可触可感。

▲参观村史馆

数字助力,直播架起“云上”非遗文化传播路

山歌互动环节,农廷兴即兴唱起《民族团结干劲高》,青年学子用新学的壮语片段应和,活动通过抖音平台进行直播,山歌声通过镜头传向屏幕另一端,边境非遗文化走出乡村,走向更远的地方。直播间里“守护文化基因”“各民族心灵相通”等留言在弹幕中展现,一场跨越空间的文化共鸣就此产生,实现了“云上”非遗文化传播的生动实践。

▲山歌现场教学与现场直播

实践育人,“思政+非遗”孕出育人实效

沉浸式文化体悟、互动式技艺传承、创新性传播实践……此次活动将思政课堂延伸到祖国南疆,通过引导青年学子在服务乡村发展中深化国情认知,在守护文化根脉中厚植文化自信、筑牢理想信念根基。此次实践是学院深化“大思政课”建设的探索,把“思政小课堂”融入“社会大课堂”,既以非遗文化为载体,凝聚铸牢中华民族共同体意识新生代力量,助力服务团成员们深刻理解中华民族共同体的历史逻辑、实践逻辑和叙事逻辑,实现现场“受教育”;又依托网络营销与直播电商探索中华优秀传统文化与现代生活的链接点,借数字技术直播推广非遗文化,提升边境地区民族文化资源转化能力,深刻践行“长才干、作贡献”的实践育人目标。

▲合影(摄影/陈良鋆 梁艺宝)